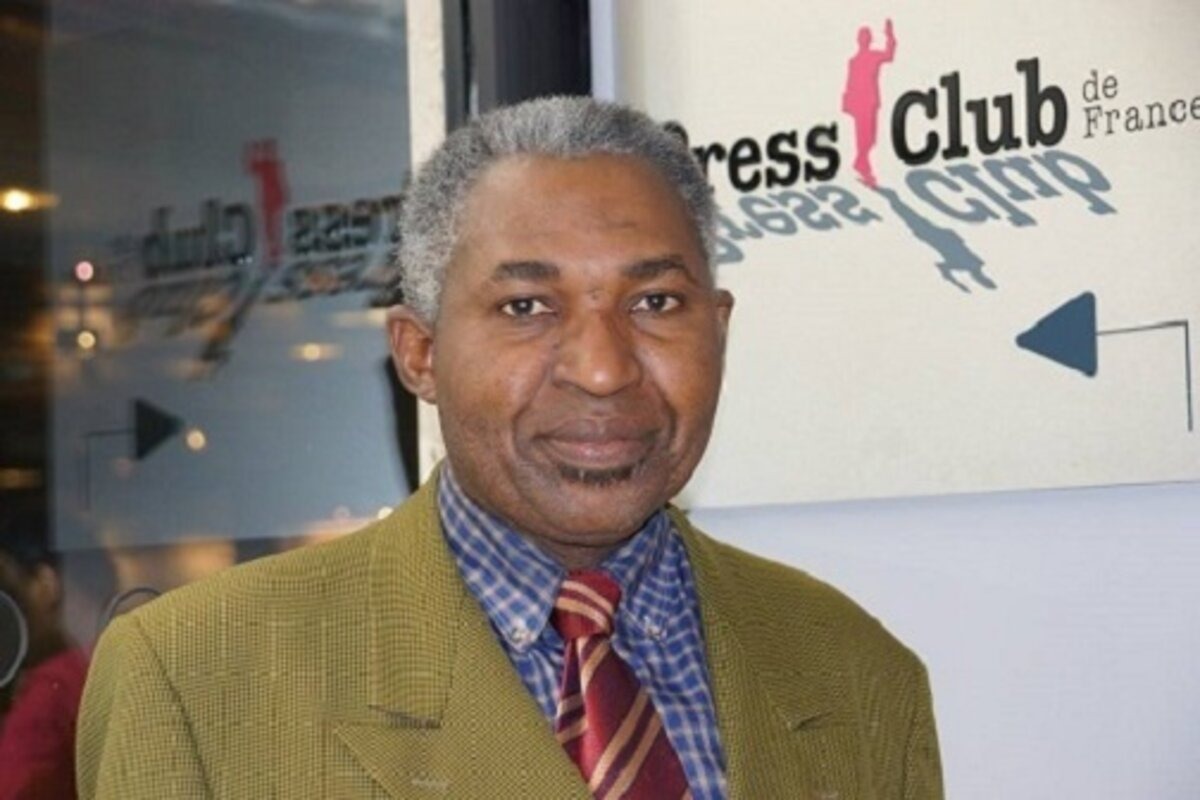

RÉTROSPECTIVE : LES 10 QUESTIONS À ANICET MOBE, JOURNALISTE-CHERCHEUR !

Par Freddy Mulongo Réveil FM International, 31 octobre 2015. Cette photo est nôtre prise au Press club de Montparnasse à Paris.

Certes Anicet Mobe de l’intelligence Kongo nous a quittés. Le samedi 15 avril 2017, nous étions nombreux auprès de sa famille, pour lui rendre un dernier adieu. Après la levée de corps dans l’intimité familiale au funérarium de l’hôpital Paul Brousse de Villejuif, la cérémonie religieuse tenue en l’église Saint Marcel de Vitry-sur-Seine avait réuni parents, amis, des journalistes, des représentants du monde intellectuel ou culturel, voire des anonymes originaires du Kongo, venus dire adieu à « l’enfant du pays ».

Anicet Mobe était Journaliste-chercheur en Sciences sociales à Paris. Membre du Collectif des intellectuels Congolais « DEFIS », membre également du comité de réduction de L’Africain (Belgique) et de l’année Francophone Internationale (Université Laval-Québec). C’était avec beaucoup de joie et d’émotion que nous avions réalisé cette interview à cœur ouvert. En écoutant Anicet Mobe, on a le sentiment que la violence et la loi des armes ont façonné notre culture politique en République Démocratique du Congo et que ce sont les gestionnaires de la violence qui dirigent le Congo. Les élites congolaises sont discréditées, Anicet Mobe compte sur les engagements intellectuels des étudiants et des universitaires qui acceptent de nouer une alliance de classe privilégiée avec les masses pour redorer le blason de la République Démocratique du Congo terni. Avec le massacre des étudiants, Kinshasa a connu aussi son « Mai 68 » et son « Tiennamen », il est important de s’en souvenir. Nous republions les 10 questions à Anicet Mobe

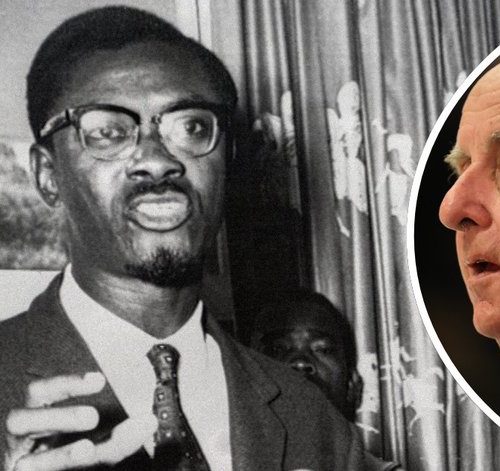

Kinshasa, août-septembre 1969, salle Assanef, François Kandolo, président de l’Association Général des étudiants de Lovanium (AGEL) entouré de ses camarades de Lovanium, de l’Enda et d’autres instituts Supérieurs, répond aux questions du Tribunal de première instance lors du procès intenté contre les étudiants. Photo Réveil FM International-Archives Mobelis Tar

Soeur Nyapoudre, étudiante à l’Ecole Normale Moyenne (Isp-Gombe), devant la barre à l’Assanef, août-septembre 1959. Photo Réveil FM International-Archives Mobelis Tar

- Réveil FM International: Le mois de juin est très commémoratif en République Démocratique du Congo: 04 juin pour le massacre des étudiants de Lovanium, 30 juin pour l’indépendance politique…Qu’est-ce que ces événements ont changé dans la prise de conscience des congolais ? Quel bilan faites-vous ?

Anicet Mobe Fans : En réalité, la contestation estudiantine exprime une conscience intellectuelle et politique aiguë, fruit du militantisme du mouvement étudiant. Le 04 juin 1969 restera à jamais une date sombre dans l’histoire de l’enseignement universitaire au Congo. Avec une violence inouïe, l’armée a réprimé une manifestation pacifique des étudiants. La répression se prolongea avec la fermeture de l’université de Lovanium et de quelques instituts supérieurs de Kinshasa, leur occupation par l’armée; des poursuites judiciaires à l’encontre des responsables des associations estudiantines condamnés à de lourdes peines ainsi que le renvoi des étudiants dans leurs familles. Ce forfait créa un énorme fossé entre d’une part le pouvoir politique et d’autre part les étudiants, ainsi que les intellectuels réduits au silence. Par ailleurs, une analyse critique des mécanismes-administratifs, judiciaires et politiques-de cette répression et des logiques qui les sous-tendent, met en évidence la véritable nature sociale d’un régime arbitraire et oppressif jusqu’à l’obsession. Pour comprendre la portée exacte de ces événements et de leurs impacts, il faut les restituer dans leur contexte socio-politique d’une part et souligner le sens de ce que fut l’essentiel du mouvement étudiant entre 1961-1971, d’autre part.

- Réveil FM International: Quel est ce contexte et qu’entendez-vous par l’essentiel du mouvement étudiant ?

Anicet Mobe Fans: L’essentiel du mouvement étudiant ! Du 4 au 7 mai 1961, plusieurs dizaines d’étudiants délégués par leurs collègues se réunirent à Kinshasa (Lovanium). Ils vinrent de Bruxelles (Jacques Bongoma), de Liège (André Bols), de Louvain (Léon Nusis-Baumer), de France (Bernard kalombo), des Etats-Unis d’Amérique (André Kanza-Ndolumingu, Robert Kiley, Vincent Ngoie, et Thomas Turner), de Lovanium (Joseph N’Singa, Joseph Kabuya, Félix Malu, Théophile Ntela, Léon Mamboleo, Gérard Kamanda, Albert Isiaka, Joseph-Alidor Kabeya, Alexis Dede, Michel Elongo, Jules Emoni, Alphonse Falaki, Charles Huysmans-Bofossa, Nicolas Kabamba, Célestin Kabundi, Kizito Kalala, François Kitoba, Albert Mbulamoko, Bernard Ngonda, Valentin Phanzu, Joseph Vita et Antoine Wembi. Pendant que les hommes politiques-incapables de s’entendre-se débattaient dans une crise politique interminable (depuis septembre 1960), les étudiants se réunissaient, se regroupaient et réfléchissaient ensemble pour jeter les bases d’une organisation estudiantine capable » d’éveiller chez les étudiants congolais une conscience nationale et un sens élévé des responsabilités et capable de coordonner leurs activités tant sur le plan national qu’international pour se prononcer sur toutes les questions importantes touchant les intérêts du pays ». C’est ainsi que naquit l’Union Générale des Etudiants Congolais (UGEC). A l’issue des travaux, les étudiants ont élu un comité exécutif que préside Henri Désiré Takizala avec le concours de Kalala Kizito, secrétaire aux Affaires internationales; de Nestor Watum, secrétaire aux Affaires nationales; d’Alexis Dedé, chargé de la Culture et de Joseph N’Singa, trésorier de l’Union. La tenue de ce congrès et le contenu des résolutions sont tout à l’honneur des étudiants congolais de l’époque. Leur mérite est immense, car leurs réflexions critiques agissantes rompirent radicalement avec d’autres démarches intellectuelles antérieures.

D’une part rupture par rapport aux associations d’intellectuels datant de l’époque coloniale, qu’il s’agisse des cercles des évolués ou d’associations d’anciens élèves des pères de Scheut (Adapes) ou des Frères (Assanef). Ces cercles et associations furent créés avec la bénédiction soit de l’administration coloniale soit des missions catholiques. Ils jouèrent surtout sans le vouloir et sans le savoir peut-être-un rôle de « soupape de sécurité » en canalisant les revendications des évolués afin d’éviter des explosions populaires. Certes, à partir de 1955-1956, leurs Manifestes (Conscience Africaine, Abako) mirent en branle la réflexion qui aboutit au processus de l’émancipation politique; malheureusement, les uns et les autres étaient handicapés dans leurs actions (handicap confessionnel, idéologie et tribal…).

D’autre part, la création de l’UGEC rompit avec l’aveuglement politique du « collège des commissaires généraux »-composé surtout des étudiants de Louvain-institué après le premier coup d’Etat militaire du chef d’état major de l’armée (le colonel Mobutu) le 14 septembre 1960.. Ce gouvernement » des techniciens » tirait la légitimité de son pouvoir d’un acte illicite et séditieux. Certes, certains d’entre eux étaient animés de bonne volonté et du désir sincère de servir leur pays, mais cela ne pouvait remplacer une analyse politique lucide indispensable à tout engagement conséquent.

Dès Leur premier congrès, les étudiants « congolais » revendiquent la cogestion des affaires universitaires par la direction, les professeurs et les étudiants. Ils amorcèrent ainsi une démarche critique vis-à-vis de l’institution universitaire qui, malgré le dévouement et les compétences professionnelles de certains responsables, était encore marquée par les pesanteurs socioculturelles de ses origines coloniales. Cette démarche critique culmina en mars 1964 avec une grève spectaculaire des étudiants de Lovanium. En effet, quatre ans avant le Mai 1968 français, les étudiants Congolais vont contester l’autorité académique pour revendiquer le droit d’être associés à l’exercice du pouvoir académique. La grève traduisit la volonté des étudiants de rompre avec l’académisme universitaire, souvent teinté d’idéalisme naïf.

En juillet 1961, les étudiants de l’Université Lovanium adoptent les statuts rédigés par Joseph N’Singa, étudiant en droit; ils créent ainsi l’Association générale des Etudiants de Lovanium (AGEL). Joseph N’Singa présida de juillet 1961 à octobre 1962, le premier comité de l’AGEL qui remplaça celui de l’Association des étudiants de Lovanium qu’avait présidée Marcel Tshibamba, un étudiant en médecine. Le comité Matene ( étudiant en philologie africaine) succéda à celui de N’Singa d’octobre 1962 à décembre 1962. Gérard Kamanda présida l’AGEL de décembre 1962 à décembre 1963 et Hubert Makanda de décembre 1963 à novembre 1964 et de novembre 1964 à juillet 1965. Étaient membres de son comité: Elliud (étudiant ougandais en économie), ministre des finances; Patrice Munabe (étudiant en médecine), ministre des relations extérieures: Pierre N’Dolo (philosophie et lettres), ministre de l’intendance et José Nimy (droit), ministre de l’Information. Tharcisse Mwamba succéda de 1965 à 1966.

De 1966 à 1967, le comité de l’AGEL, fut dirigé par Mathias Nzanda-Buana et Etienne Kashama. Hubert Tshimpumpu présida l’AGEL de 1967-1968. François Kandolo a été président de 1968-1969. A partir de novembre 1965, le mouvement étudiant va exercer ses activités dans un contexte politique façonné par un régime qui abolit le pluralisme politique (interdiction des partis politiques dès le 12 décembre 1965) et institutionnel ( exclusion du parlement du champ de la décision politique). Dès 1968, le régime déploie avec une redoutable férocité les appareils de répression afin de réprimer toute velléité de contestation estudiantine.

Le 4 juin 1969, les étudiants de kinshasa (université de Lovanium, Ecole Nationale d’Administration, l’Ecole Normale Moyenne, Institut Pédagogique national…) organisent une manifestation pacifique.

1969: Le tribunal de Première Instance était présidé par le juge Bonkanga et le procureur Georges Bienga représentait le ministère public. La défense des étudiants prévenus était assurée notamment par maitres Yoka, Nkuba, Izazaw, Mukelenge avocats au barreau de Kinshasa.

1971: Le juge Nestor Bokuma présidait le Tribunal et le procureur Nestor Mboma représentait le ministère public. Maîtres Akiewa, Mukendi et Sabi-avocats au barreau de Kinshasa assuraient la défense des étudiants. Le 5 juin 1971, le Président de la République décide d’embrigader les étudiants de Lovanium dans l’armée pour deux ans. Cette décision intervint 20 ans après qu’il ait été lui-même enrôlé de force dans l’armée coloniale, la Force Publique. Affligeant paradoxe pour un régime qui se voulait le chantre de l’authenticité africaine de copier servilement les pratiques coloniales les plus rétrogrades ! Ainsi en juin 1969, le gouvernement congolais expulsa le correspondant de l’Agence France Presse (AFP), Jacques Rivière, lequel a décrit minutieusement la brutalité de la répression dont furent victimes les étudiants. Dix ans auparavant, c’est le gouvernement colonial belge qui décida d’expulser Claude Imbert, correspondant de l’AFP à Léopoldville-Kinshasa, futur directeur de l’hebdomadaire Le Point ,à cause de son analyse critique de la répression du 4 janvier 1959; mais la décision ne fut pas appliquée.

- L’arrêt rendu le 26 mai 1972 par la cour d’appel de Kinshasa reforma ce verdict, ramenant à 12 ans la peine de perpétuité.

- Réveil-FM: Pourquoi les étudiants manifestent-ils le 04 juin 1969 ?

Anicet Mobe: Les étudiants veulent :

-Réclamer du gouvernement, de meilleures conditions de vie estudiantine. La plupart d’entre eux sont issus des couches sociales modestes vivant dans la précarité alors qu’à l’ombre du pouvoir, une oligarchie étale un luxe insolent.

-Protester contre l’orientation politique de plus en plus totalitaire et antidémocratique du régime (ex rejet de la charte de Goma qui avait été pourtant élaborée dans un esprit de concertation).

-S’insurger contre l’inféodation de plus en plus manifeste du gouvernement aux intérêts économiques et financiers étrangers qu’allait illustrer la première Foire internationale de kinshasa.

-C’est d’ailleurs à travers ces intérêts financiers étrangers à protéger au détriment des aspirations légitimes de masses, que la presse belge minimisa l’ampleur de la répression, en célébrant au contraire le dynamisme économique des autorités de Kinshasa. Dans la Revue Nouvelle de septembre 1969 (Bruxelles), un observateur averti, Marc Delepeleire, n’hésita pas à parler de » véritable conspiration du silence des grands journaux belges qui, lors de la congolisation de l’Union minière du Haut katanga, ont montré moins de scrupules en publiant des articles incendiaires sur Mobutu et ses amis. En juin 1969, les milieux d’affaires ne voulaient pas compromettre la visite présidentielle prévue en octobre et qui ouvrait de larges perspectives aux industries belges d’exportation ». Ainsi s’explique les pressions exercées sur le monde politique et sur la presse.

Le 4 juin, sans sommation, l’armée ouvrit le feu sur les étudiants en plusieurs endroits: particulièrement au croisement des avenues Kapela-Université, entre Yolo-Nord et Yolo-Sud; à la Place de la gare centrale, devant la Poste (Bld du 30 juin); au Rond Point de la Victoire (Matongé), devant le journal la Tribune Africaine (Elima).

Alors que la presse officielle parle de 6 tués et de 12 blessés, un relevé établi auprès des hopitaux a laissé apparaitre treize victimes identifiées au soir du 4 juin et dont les dépouilles mortelles n’ont jamais été rendues aux familles. Sont décédés à l’hôpital Général: Jean Mayamba, Albert Mandefu, Hubert Mwamba, Alphonse Mazamba, Symphorien Mwamba, Marc Mayemba, kalonji. Sont décédés à la Clinique universitaire de Lovanium: Augustin Kabamba, François Nami et Pierre-Oscar Bayemeka. Sont décédés à la Clinique danoise (Kinoise): Antoine Kalenda, Albert Kumbu et Edmond Tshibuku. Devant la commission des assassinats à la conférence nationale souveraine, le procureur général de la République Kengo Wa Ndondo avança le chiffre de 40 tués, sans autre précision.

Ont été grièvement blessés:

-Generose Ndaya, Léonie Kipili, Sylvain Ntudi, Emmanuel Kalubi, Thomas Newavuma, Gaston Kuyu, Ntikala, Clément Lufuluabo, Thomas Maketa et Gakuru.

Pour illustrer le cynisme du régime de Mobutu, les militaires ont brutalement arraché la dépouille mortelle d’un étudiant tué au moment où ses parents la récupéraient aux Cliniques universitaires de Kinshasa.

Après la manifestation estudiantine réprimée dans le sang, une enquête judiciaire est ordonnée par le Procureur Général afin de déterminer les responsabilités.

Deux groupes de leaders des associations estudiantines sont appelés à comparaitre devant les tribunaux. Le premier groupe, composé de 19 étudiants arrêtés le 04 juin 1969, comparaît le 04 août mais à la suite d’une irrégularité-l’assignation des prévenus n’avait pas été signifiée dans les délais réglementaires-le tribunal reporte l’audience au 14 août 1969.

Ils étaient accusés de complot contre la sûreté de l’Etat, d’organisation sur la voie publique d’une manifestation non autorisée et de rébellion contre les forces de l’ordre.

Le second groupe était composé de 12 étudiants arrêtés les 16 et 21 juin sur le campus de l’Ecole Nationale d’Administration. Leur procès s’ouvre le 27 août et le verdit est rendu le 05 septembre 1969.

Ils sont accusés d’avoir excité leurs camarades à se révolter contre le pouvoir, d’avoir formé une barricade à l’entrée principale de l’Ecole afin d’en interdire l’accès aux cours et d’avoir résisté avec violence ou menaces envers les autorités civiles et militaires.

Le 5 septembre 1969, le tribunal de première Instance de Kinshasa condamna (le Progrès, Kinshasa 6 septembre 1969):

-A 20 ans de servitude pénale principale: François Kandolo, Milingo, Kodasso, Shematsi et Senga

-A 10 ans de servitude pénale principale: Muzuimba, Tshitenge et Mway.

-A 2 ans de servitude pénale principale: Malemba, Ngongbo, Nkay, Lumingu-Simba, Samy kalongo, Toma-Toma, Nyapoudre (religieuse), Alice Kuseke (veuve Makanda Kabobi), Joséphine Charlotte Mumbala (Madame Ngal) et Zuka Germaine, toutes les quatre étudiaient à l’école Normale Moyenne (ENM) de Kalina (Isp-Gombé). Alphonse Maleka a été acquitté. Tel est le verdict rendu contre le groupe arrêté le 04 juin 1969.

-A 6 mois de servitude pénale: Assumani, Manasse

-A 4 mois de servitude pénale: Kayembe, Mutombo

-A 3 mois de SPP: Kabongo

-A 2 mois de SPP: Kabunda, Makelelo, Musungayi, Ndala, Badibanga, Kabinda-Ngoy, Kishabongo, kabeya, kalala, et Mukabale. Tel est le verdict rendu contre les étudiants arrêtés le 16 et 21 juin 1969.

le 26 août 1971, le tribunal de ère instance condamne les étudiants arrêtés sur le campus universitaire de Lovanium après les incidents qui ont marqué le deuxième anniversaire de la manifestation du 4 juin 1969. Sont condamnés à une peine de servitude pénle principale à perpétuité: Tshibalabala, Mulumba, kabuya celestin, J-Baptiste Sondji, pondja, kayembe, Iyanda José, Tshinkuela, Yangu et Jean-Marie Kinkela.

- Réveil FM International: Qu’advient-il de l’UGEC et de l’AGEL après cette tragédie du 04 juin 1969 ? Quarante ans après, quel est l’intérêt d’évoquer ces épisodes des contestations estudiantines ?

Anicet Mobe: Bien avant le 04 juin 1969, le bureau politique du MPR avait dissout le 22 février 1968, le comité exécutif national de l’UGEC que présidait depuis le 3ème congrès (8-16 octobre 1966) André N’Kanza Ndolumingu assisté d’Anatole Malu, chargé des affaires nationales; Delphin Banza, chargé des Affaires internationales; Tharcisse Mwamba, chargé de la culture et ancien président de l’AGEL: Pierre Mwanza, chargé des Affaires politiques; François Kibula, secrétaire aux affaires syndicales et Colette Bafundisa, trésorière. Le 23 février 1968, le ministre de l’intérieur et membre du bureau politique, Etienne Tshisekedi signe un arrêté ministriel confirmant la dissolution décidées par le MPR. Arrêté le 16 janvier 1968, André N’kanza Ndolumingu est détenu sans jugement jusqu’au 30 août où il est liberé avec d’autres étudiants, en l’occurrence Kayembe et françois Kalonji-Tshiabola. Quant à l’AGEL, elle est dissoute par le bureau politique du MPR, le 12 juin 1969. Dès l’arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, les étudiants ont été parmi les premiers citoyens à dénoncer la présence militaire des Rwandais, ainsi que leur poids politique au sein de l’AFDL. Cela prouve qu’en dépit de la violence des répressions subies sous Mobutu et des falsifications de l’histoire que ce régime a fabriquées pour jeter l’opprobre sur le mouvement étudiant, les étudiants congolais n’ont guère perdu le sens de l’engagement intellectuel. Dans un contexte historique différent de celui d’hier, il appartient à la génération actuelle d’évaluer les avancées et les écueils des contestations des années 60-90; de renouveler les modes de penser et de militer, d’intégrer l’étude du mouvement étudiant dans les champs de leurs recherches universitaires à l’occasion des travaux de mémoire et des thèses de doctorat. Instance critique d’une société civile qui se veut dynamique et vivante, la jeunesse estudiantine ne doit jamais s’enliser dans le mimétisme social et le conformisme culturel.

Il importe donc que la jeunesse estudiantine congolaise-au milieu de tant d’incertitudes et d’injustices-garde le courage de penser pour susciter dans le monde universitaire et au delà dans la société toute entière-la passion des idées pour revaloriser les intellectualités estudiantines. Cette revalorisation devant servir de socle pour que les Congolais se ménagent un espace intellectuel tonifiant, offrant à chaque citoyen des instruments culturels pertinents afin qu’il exerce avec discernement une citoyenneté responsable. Depuis le 4 juin 1989, d’année en année, les grands médias occidentaux déploient un vaste show médiatique pour commémorer l’écrasement du mouvement étudiant chinois par l’armée et fustiger le cynisme des autorités chinoises, tant celles de l’époque que celles qui sont actuellement au pouvoir. En revanche, une chape de plomb couvre les répressions des contestations estudiantines en Afrique. Sans doute parce que les armées africaines ont été longtemps encadrées, entraînées et équipées par la coopération militaire française, belge, britannique et américaine. Tel est le cas de l’armée congolaise. c’est donc tout à l’honneur d’une publication comme la vôtre que de consacrer un espace médiatique pour évoquer et analyser correctement le martyre enduré par les étudiants congolais.

- Réveil FM International: Le cardinal Malula est mort le 14 juin 1989. Cela fera 20 ans que l’archevêque de Kinshasa a quitté cette terre des hommes, l’avez-vous connu ? Qu’est-ce que notre génération et celles qui viendront après devront retenir de cet intellectuel, homme d’église, qui a connu l’exil pour ses convictions politiques sous Mobutu ? Avez-vous connu le cardinal Malula ? Quels souvenirs gardez-vous de lui ?

Anicet Mobe: Oui, j’ ai personnellement connu le Cardinal Malula, grâce à la Constellation, mouvement des étudiants fondé en 1967. Dès 1969, il n’a manqué aucun congrès de Constellation. Fondé par Paul Musangi en 1967, elle regroupait différents cercles paroissiaux nés de l’initiative des jeunes. D’inspiration chrétienne, la Constellation était de caractère culturel, elle se proposait comme buts: constituer au sein de la société, des groupes de jeunes convaincus d’un idéal et prêts à le poursuivre jusqu’à la réalisation. Cet idéal est de former des jeunes habiles dans l’art de réfléchir et d’être responsables, capables de mener une vie sérieuse et de réaliser demain leur mission par un engagement conséquent dans leur société. Constellation faisait partie de la branche estudiantine de l’Union de la Jeunesse Catholique (U.J.C) qui fut supprimée le 29 novembre 1972 par le bureau politique du parti unique M.P.R. Dès 1969, il n’allait plus manquer un seul congrès de Constellation pour exhorter la jeunesse estudiantine à la réflexion critique pour un engagement conséquent dans le cours des choses afin qu’elle soit le levain dans la pâte. Son intervention la plus mémorable est certainement, celle faite au 5è congrès en 1971 à N’Ganda. « Pour un dialogue en vérité avec nos aînés », thème du congrès. » Parmi les aînés invités à ouvrir le dialogue avec les jeunes au congrès, le Cardinal fut, de l’avis de tous les participants, un des plus appréciés. Il leur a confié ses grandes inquiétudes en tant que pasteur, inquiétudes dont il attribue l’origine à la défaillance de la société dans sa mission éducatrice, société où les chrétiens ne vivent pas leur christianisme. » Par ce dialogue avec les étudiants, le Cardinal Albert Malula demeurait fidèle à ses engagements de jeunesse: en effet, dès le début de son apostolat, il a donné le meilleur de lui-même pour la formation des intellectuels: d’abord en tant que professeur aux petits séminaires de Bulongo et Bikoro, ensuite en créant le groupe de Conscience Africaine en 1953. Celui-ci réunit des anciens élèves des écoles catholiques engagés dans la vie sociale. La publication du « Manifeste de Conscience Africaine » en juillet 1956 eut un grand retentissement et mit en branle la réflexion »Congolaise » qui enclencha le processus de l’émancipation politique de notre pays. Ensuite, dès janvier 1960, jusqu’en 1971, il est président du conseil d’administration de l’Université Lovanium. Dès août 1963, il siège au conseil central de l’enseignement catholique national. Il était aussi membre du conseil d’administration de la Faculté de Théologie Catholique de Kinshasa. Il fut un des promoteurs de la semaine philosophique régulièrement organisée par la Faculté. Le thème retenu en juillet 1981 portait sur « le rôle des intellectuels chrétiens dans la société africaine contemporaine ».

- Réveil FM International: Que retenir de ses itinéraires ecclésiastiques ?

Anicet Mobe: Ordonné prêtre le dimanche 09 juin 1946, il est nommé curé en 1954 de la paroisse Saint-Christ-Roi dans la commune de Dendale, actuellement Commune de Kasa-Vubu. A l’époque, il y retrouve Joseph Kasa-Vubu qui fut son condisciple au petit séminaire de Mbata-Kiala et au grand séminaire de Kabwe. Il est sacré évêque le 20 septembre 1959.

Il trace son programme d’action qu’il résume en une phrase: « Une Eglise congolaise dans un Etat congolais. » Travailler au salut des âmes- selon lui- n’était pas incompatible avec l’émancipation politique du pays. C’est ainsi que le 28 mai 1958, à Bruxelles au congrès de l’humanisme chrétien organisé en marge de l’exposition universelle, il déclare devant un auditoire stupéfait « qu’il vaut mieux donner l’indépendance un quart d’heure trop tôt qu’un quart d’heure trop tard ». Rappelons qu’à l’instar d’autres prêtres congolais, il s’abstint de demander la carte de mérite civique que le pouvoir colonial institua en 1948 pour récompenser les évolués. Les ecclésiastiques congolais ne voulaient pas créer des barrières avec la masse des chrétiens. Les relations entre le Cardinal Malula et le pouvoir de Mobutu commencent à se dégrader à partir de 1968-1969 face à l’intransigeance du prélat d’exiger la justice sociale au bénéfice des masses congolaises écrasées par une politique économique de non développement que leur impose le régime Mobutu. C’est ainsi que le 04 janvier 1969-journée commémorative des martyrs de l’indépendance-le Cardinal Albert Malula dans son homélie prononcée en présence du Président Mobutu exhorte les autorités de faire de 1969, l’année du bien-être des ouvriers pour que les fruits du travail de cette année soient partagés dans la justice distributive. L’hebdomadaire « Afrique chrétienne » qui a accordé une longue place à l’homélie du Cardinal est frappé d’interdiction. Son rédacteur en chef, Cyrille Momote est arrêté et emprisonné sans jugement, victime de sa rigueur professionnelle et de sa vigueur de pensée dans l’analyse du contexte socio-politique des évènements qu’il traite.

Cette prise de position provoque l’ire du Président Mobutu qui réagit vivement, le lendemain lors d’un meeting à Kenge. Cependant le courroux présidentiel n’entame guère le courage du Cardinal Malula déterminé à défendre les exigences de justice. C’est ainsi que lors de la célébration eucharistique du 29 juin 1970, devant les souverains Belges et le Président Mobutu, il fustige la colonisation qui a étouffé » les possibilités d’expression de notre dynamisme culturel et qui nous a transformés en un peuple d’exécutants d’un travail sans intérêt… ».

Par ailleurs, le Cardinal Malula développe une critique acerbe contre le libéralisme économique choisi par le gouvernement arguant que ce système engendre de criantes inégalités sociales, réduit l’homme à une simple dimension économique, asphyxiant ses besoins spirituels et culturels. En juillet 1971, le bureau politique du Parti unique (M.P.R) décide de nationaliser l’enseignement universitaire; le processus de recours à l’authenticité se déploie à travers des décisions spectaculaires qui bouleversent fondamentalement la vie des Congolais et de la collectivité nationale. Malheureusement, ces importantes décisions sont prises sans un débat contradictoire associant l’ensemble de la collectivité nationale ou les associations représentatives des citoyens. Certaines de ces décisions qui restreignent considérablement l’espace des libertés individuelles et publiques, visent directement l’Eglise Catholique, une institution échappant encore à la tutelle politique du régime. Dès décembre 1971, le processus s’amplifie et atteint son point culminant en 1972, par une ignoble campagne de diffamation dirigée, sans un minimum de retenue, contre le Cardinal Malula. Grâce à une intense et bruyante pression psychologique, déployée par la radio et la télé, le régime s’emploie à diviser les évêques en personnalisant le problème autour du Cardinal, qualifié de traître et d’élément subversif, alors qu’en réalité, le pouvoir voulait embrigader toute la hiérarchie ecclésiastique dans la structure du M.P.R afin de domestiquer l’Eglise catholique pour en faire un relais du M.P.R. Le cardinal Malula qui a été délogé manu-militari de sa résidence, le 25 janvier 1972, transformée en quartier général de la J.M.P.R, fut contraint de s’exiler au Vatican. En regagnant le pays le 28 juin 1972, il chercha surtout à détendre une atmosphère malsaine qui avait profondément choqué les chrétiens de Kinshasa, injustement privés de leur archevêque pendant 5 mois. Cette volonté d’apaisement n’arrêta cependant pas l’ire du régime mobutiste qui imposa l’installation des comités de la jeunesse du parti-unique (J.M.P.R) dans les séminaires (petits et grands) et les autres maisons de formation religieuse. Le 29 novembre 1972, le bureau politique du parti supprime les mouvements de jeunesse confessionnels. En 1972 également, suppression de la presse chrétienne; notamment Afrique Chrétienne dont le directeur, Louis Kalonji est arrêté le 24 janvier 1972. Aux yeux d’une grande partie de l’opinion publique (nationale et internationale) le Cardinal Malula symbolise la volonté de l’épiscopat d’être le défenseur des « opprimés ».

- Réveil FM International: Les Mobutistes sont aujourd’hui des apparatchik du joséphisme après avoir été au passage Kabilistes avec M’zée Laurent-Désiré Kabila au Congo-kinshasa. Etre Mobutiste disent les Congolais, c’est être caméléon, prendre la couleur de son environnement, de chaque pouvoir qui change au pays. Pourquoi les Mobutistes n’ont jamais eu le courage d’assumer leurs forfaits ? Pourquoi n’ont-ils jamais eu ne fut-ce que le courage d’honorer celui qui les avaient faits: Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Waza banga?

Anicet Mobet: Plusieurs facteurs expliquent cet état des choses. Trois points essentiels méritent d’être soulignés:

- Le régime Mobutu, dans son essence profonde était un cloaque d’inculture. Il n’est donc pas étonnant que la majorité des dignitaires de l’ancien régime ne disposent guère des instruments culturels pertinents ni d’outils conceptuels appropriés pour une analyse critique aiguë de ces trois décennies politiques qui ont profondément perverti, voire détruit, les fondamentaux indispensables sur lesquels édifier un Etat. Organiser l’économie en une activité de production des richesses dont il faut répartir équitablement les résultats afin que les populations façonnent lucidement la politique pour gérer leur société, selon leurs aspirations et au mieux des intérêts vitaux du pays.

- L’inculture du régime a tellement perverti les esprits des élites-politiques et intellectuelles-qui ont été cooptées dans les structures corruptrices du pouvoir qu’elles n’ont plus qu’une vision instrumentalisée du politique.

- Par ailleurs, la plupart des dignitaires n’ont aucun intérêt à se dévoiler car ils risquent de laisser tomber le masque de jade qui couvre leurs visages souillés par des laideurs nauséabondes faites de compromissions dans les assassinats politiques, des mœurs politiques dépravées et de coupables complicités dans la criminalisation de l’économie congolaise qui a engendré des violences sociales meurtrières. Ils préfèrent donc se taire notamment pour se refaire une virginité afin d’appliquer les recettes qu’ils ont apprises de la deuxième République: utiliser à bon escient les techniques d’encenser un pouvoir, sensible aux louanges afin d’extorquer des prébendes pour fructifier des rentes de situation.

- Réveil FM International: Pourquoi le Rwanda impose son tempo à un grand pays comme la République Démocratique du Congo ?

Anicet Mobe: Si le Rwanda impose au Congo son tempo, c’est parce que notamment, il utilise malicieusement la pusillanimité, l’incurie et l’infatuation d’une fraction des élites politiques et intellectuelles congolaises. Qu’il s’agisse de celles qui-soutenues par les Usa, la Belgique et la France-ont confisqué le pouvoir pendant 32 ans et qui ont voué aux gémonies la Conférence nationale Souveraine parce qu’elles craignaient cette reprise de l’initiative historique par le peuple. Qu’il s’agisse de celles que le Rwanda, l’Ouganda et accessoirement l’Angola et le Zimbabwe fabriquent depuis 1996-1998, avec la bénédiction des Usa. Appréciée à l’aune de l’histoire du Congo, la tutelle militaire, politique et diplomatique qu’exercent l’Ouganda et le Rwanda sur les « rébellions » de 1996-1997,1998-2000 et sur celle du CNDP s’analyse comme une lamentable régression intellectuelle et politique de 50 ans. Celle-ci contraste avec la clairvoyance, l’intelligence et le courage dont firent preuve le mouvement nationaliste anti-colonial à partir de 1956-1958; ainsi que les contestations estudiantines et les « rébellions » de 1963-1966. Cette tutelle a contraint le pouvoir issu de l’AFDL à jeter l’opprobre sur la conférence nationale souveraine qualifiée-à tort-de récréation. En réalité, le gouvernement de Laurent Désiré Kabila devait rassurer ses tuteurs Rwandais, Ougangais, irrités par l’indocilité et l’esprit d’insoumission des Congolais qui ont vivement dénoncé la mainmise Rwandaise sur l’armée et les secteurs stratégiques de l’Etat où Kigali avait introduit un monstrueux cheval de Troie drivé par quatre principaux jockeys: Bizima Kahara, Déogras Bugera, James kabarere et Masasu qui vont minutieusement préparer de l’intérieur l’agression dont le Congo a été victime en août 1998.

- Réveil FM International: Comment analysez-vous cette régression intellectuelle et politique ?

Anicet Mobe: En octobre 1958, lorsque Patrice Lumumba et les intellectuels issus du groupe « Conscience Africaine (Iléo, Ngalula); du syndicat (Cyrille Adoula); ainsi que de l’Amicale socialiste (Nguvulu) fondent le Mouvement National Congolais, leur démarche politique s’inscrit dans une dynamique supra-ethnique et répond aux aspirations des Congolais de se libérer du joug colonial. Dès 1961- il en sera ainsi pendant quatre décennies, en dépit de la dissolution de l’UGEC et de l’AGEL- le mouvement étudiant est demeuré dégagé de toute tutelle idéologique et politique tant nationale qu’étrangère. La création de l’UGEC est l’aboutissement d’une longue maturation intellectuelle et politique- amorcée dès 1956- parfaitement maîtrisée par les étudiants. 1956: le ministre belge des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak s’apprête à se rendre au Congo, à l’occasion du cinquantenaire de l’Union minière du Haut-katanga.

Il reçoit une délégation des étudiants Congolais qui lui dressent un tableau saisissant de l’oppression coloniale que subissent les Congolais et qui contraste avec les récits hagiographiques des laudateurs de la colonisation. Le 03 mars 1958 à Louvain, cinq étudiants congolais: Charles Bokanga, Albert Bolela, Maris Cardoso (Losembe), Jonas Mukamba et Paul Mushiete participent à un colloque organisé par l’Union générale des étudiants de Louvain. Le thème de l’indépendance du Congo y est abordé. Le 18 mars 1958, l’Association des étudiants noirs en Belgique adresse aux parlementaires un mémorandum exigeant l’instauration d’un régime de représentation démocratique à l’échelle nationale et protestent qu’il n’y ait aucun Congolais au sein du groupe de travail constitué par le ministre des des colonies Maurice Van Hemelrijck, pour étudier les problèmes politiques du Congo belge. Après le soulèvement populaire du 4 janvier 1959 à Léopoldville (Kinshasa) reprimé dans le sang, les étudiants congolais de Lovanium se mirent en grève, le 8 janvier pour protester contre la répression et marquer leur solidarité avec les victimes. Le 18 janvier 1960, à l’invitation de l’association des étudiants noirs que préside Marcel Lihau, étudiant en droit à Louvain; les leaders politiques congolais se réunissent dans les locaux des « Amis de Présence Africaine » à Bruxelles, sis rue Belliard n°220. Exhortées par les étudiants(François Ngyesse, Ferdinand Mandi, Félicien Lukusa, Ernest Munzadi, Zéphyrin Konde, Justin Bomboko, Marcel Lihau, Jonas Mukamba..,les personnalités politiques s’unissent et constituent un « Front Commun » qui prend à contre-pied la stratégie du gouvernement belge. En 1963, une partie de la classe politique se rend compte que l’indépendance n’a pas mis fin à la domination politique ainsi qu’à la mainmise de la métropole sur les rouages économiques du pays. C’est alors qu’est crée le Conseil national de Libération (CNL) afin de concrétiser les revendications du peuple pour une deuxième et réelle indépendance. En revanche, en 1996 l’AFDL est instrumentalisée par le Rwanda et l’Ouganda qui capitalisent à leur profit les revendications démocratiques du peuple congolais.

Deux ans après les élections tant vantées par la » Communauté internationale », force est de constater qu’en dépit de la légitimité issue des urnes, le pouvoir de Kinshasa n’arrive pas-le veut-il ?-à dé-serrer l’étau militaire et politique du Rwanda ni à se défaire du parrainage diplomatique de la Belgique et des Usa, fidèles soutiens du Rwanda qui se sent ainsi réconforté dans ses entreprises diaboliques au Congo. Déjà en 1996, l’état désastreux de l’armée zaïroise a largement facilité la conquête militaire du Zaïre par le Rwanda qui, en deux ans, a réussi à se doter d’une force militaire aguerrie et disciplinée. Ainsi les soldats Rwandais n’ont eu aucune peine à mettre en déroute les indisciplinés et les soudards des Forces armées zaïroises qui ne se distinguaient que pour rançonner , terroriser les civils. Plutôt que de bâtir une armée qui soit un corps de défense nationale assurant l’intégrité territoriale du pays, Mobutu a préféré construire un outil militaire qui soit à sa dévotion pour réaliser ses ambitions politiques. Ils s’est servi de la coopération militaire étrangère pour se doter d’une redoutable garde prétorienne dressée à la répression contre les populations civiles. Dépités, les Congolais se rendent compte que sur ce plan comme dans tant d’autres domaines, le mobutisme reste si vivace que les observateurs évoquent un présidentialisme par défaut.

- Réveil FM International: Vous mentionnez des journaux que beaucoup des Congolais ne connaissent pas (plus)…

Anicet Mobe Fans: En février-mars 1972, le régime Mobutu réduit considérablement l’espace intellectuel , de la presse écrite et audiovisuelle. C’est ainsi que la Tribune Africaine (Elombe) et Courrier d’Afrique fusionnent pour former ELIMA dont la direction est confiée à René Essolomwa Nkoy de la Tribune. L’ancien directeur de rédaction de Courrier d’Afirique, Gabriel Makosso dont l’indépendance d’esprit déplaît au pouvoir, est brutalement evincé. Le Progrès et l’Etoile du Congo (Myoto) fusionnent pour former SALONGO confié à Paul Bondo Nsama, ancien directeur de l’Etoile. Raphaël Mpanu-Mpanu-directeur du Progrès est promu Directeur-général de l’agence zaïroise de presse et est coopté depuis le 21 février 1972, membre du bureau politique du M.P.R. Le régime impose alors un journalisme orienté, instrument de conditionnement idéologique pour anesthésier l’esprit critique des citoyens et la presse devient outil de propagande pour encenser le « guide » et glorifier son pouvoir. 1980, Mobutu expulse un autre correspondant de l’AFP qui décrivait les brutalités contre les étudiants. Conscience Africaine, Abako, Mouvement national Congolais, Parti Solidaire Africain et l’UGEC émament des initiatives jaillies des profondeurs de la société congolaise et consolidées par une conscience intellectuelle et politique sans cesse en éveil. En revanche, le MPR et l’AFDL ont été imposés aux Congolais d’en haut par des pouvoirs politiques soutenus de l’extérieur pour garantir des intérêts économiques et géopolitiques étrangers au détriment de ceux du Congo. L’adhésion aux options idéologiques et aux décisions du Parti-Etat (MPR) ne résultait pas d’une démarche libre et reflèchie mais plutôt d’un embrigadement dans les structures corruptrices du parti qu’appuyait une féroce terreur policière.

Freddy Mulongo Mukena

Freddy Mulongo Mukena

Freddy Mulongo-Article 19 Liberté d’expression !

Freddy Mulongo-Le Pamphlétaire !

Réveil-FM (Freddy Mulongo) Ingeta

Mulongo Mukena Mulunda Mulongo

Réveil FM International